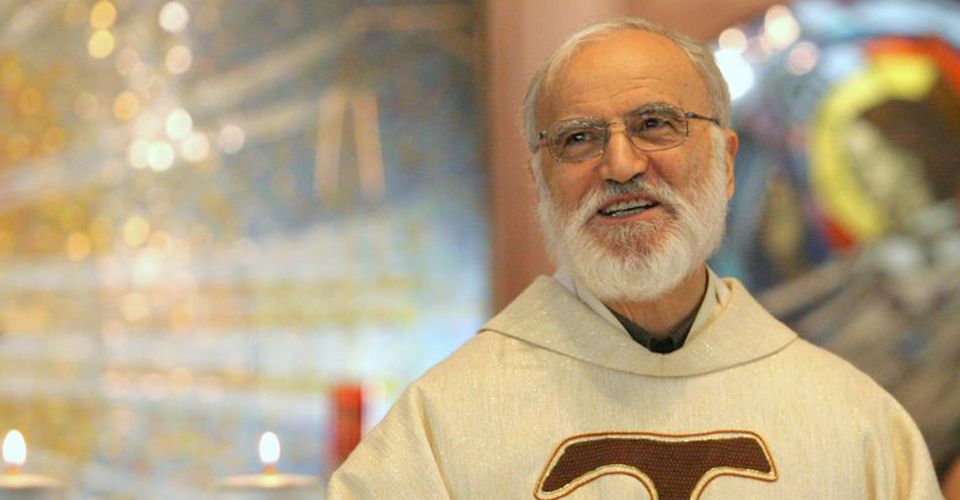

Alle ore 9 di venerdì 11 dicembre, nell’Aula Paolo VI, il Predicatore della Casa Pontificia, Em.mo Card. Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap., ha tenuto la seconda Predica di Avvento sul tema: «Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore» (Salmo 90,12). La successiva e ultima sarà venerdì 18 dicembre.

SECONDA PREDICA DI AVVENTO – 11 dicembre 2020

Card. Padre Raniero Cantalamessa

Vi annunciamo la vita eterna (1Gv 1,2)

“Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio” (Is 40,1). Con queste parole di Isaia iniziava la prima lettura della Seconda Domenica di Avvento. È un invito, anzi un comando, perennemente attuale, rivolto ai pastori e ai predicatori della Chiesa. Oggi vogliamo raccogliere questo invito e meditare sull’annuncio – in assoluto il più consolante – che la fede in Cristo ci offre.

La seconda “verità eterna” che la situazione della pandemia ha riportato a galla è la precarietà e la transitorietà di tutte le cose. Tutto passa: ricchezza, salute, bellezza, forza fisica… È qualcosa che abbiamo sotto gli occhi tutto il tempo. Basta confrontare le foto di oggi – nostre o di personaggi famosi – con quelle di venti o trent’anni fa, per rendercene conto. Storditi dal ritmo della vita, noi non facciamo caso a tutto ciò, non ci soffermiamo per trarne le dovute conseguenze.

Ed ecco che, di colpo, tutto quello che davamo per scontato si è rivelato fragile, come una lastra di ghiaccio sul quale si sta pattinando allegramente, che improvvisamente si rompe sotto i piedi e fa andare a fondo. “La tempesta – diceva il Santo Padre in quella memorabile benedizione “urbi et orbi” del 27 Marzo scorso – smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità”.

La crisi planetaria che stiamo vivendo può essere l’occasione per riscoprire con sollievo che c’è, nonostante tutto, un punto fermo, un terreno solido, anzi una roccia, su cui fondare la nostra esistenza terrena. La parola Pasqua – Pesach in ebraico – significa passaggio e in latino si traduce transitus. Questa parola evoca anch’essa qualcosa di “passeggero” e di “transitorio”, dunque qualcosa di tendenzialmente negativo. Sant’Agostino ha percepito questa difficoltà e l’ha risolta in modo illuminante. Fare la Pasqua, ha spiegato, significa, sì, passare, ma “passare a ciò che non passa”; significa “passare dal mondo, per non passare con il mondo”. Passare con il cuore, prima di passare con il corpo!

Ciò che “non passa mai” è, per definizione, l’eternità. Dobbiamo riscoprire la fede in un aldilà della vita. È questo uno dei grandi contributi che le religioni possono dare insieme allo sforzo per creare un mondo migliore e più fraterno. Essa ci fa capire che siamo tutti compagni di viaggio, in cammino verso una patria comune, dove non esistono distinzioni di razza o di nazione. Non abbiamo in comune solo il cammino, ma anche la meta. Con concetti e in contesti assai diversi, questa è una verità comune a tutte le grandi religioni, almeno a quelle che credono in un Dio personale. “Chi infatti si avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano” (Eb 11, 6). Così la Lettera agli Ebrei riassume la base comune – una specie di minimo denominatore comune – di ogni fede e di ogni religione.

Per i cristiani la fede nella vita eterna non si basa su discutibili argomenti filosofici circa l’immortalità dell’anima. Si basa su un fatto preciso, la risurrezione di Cristo, e sulla sua promessa: “Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. […] Vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi” (Gv 14, 2-3). Per noi cristiani la vita eterna non è una categoria astratta, è piuttosto una persona. Significa andare a stare con Gesù, a “fare corpo” con lui, a condividere il suo stato di Risorto nella pienezza e nel gaudio ineffabile della vita trinitaria: “Cupio dissolvi et esse cum Christo”, diceva san Paolo ai suoi cari Filippesi: “Desidero lasciare questa vita per andare a stare con Cristo” (Fil 1, 23).

Una eclisse di fede

Ma che è successo – ci domandiamo – alla verità cristiana della vita eterna? Nel nostro tempo, dominato dalla fisica e dalla cosmologia, l’ateismo si esprime soprattutto come negazione dell’esistenza di un creatore del mondo; nel secolo XIX, esso si è espresso di preferenza nella negazione di un aldilà. Hegel aveva affermato che “i cristiani sprecano in cielo le energie destinate alla terra”. Raccogliendo questa critica, Feuerbach e soprattutto Marxhanno combattuto contro la credenza in una vita dopo la morte, affermando che essa aliena dall’impegno terreno. All’idea di una sopravvivenza personale in Dio si sostituisce l’idea di una sopravvivenza nella specie e nella società del futuro.

A poco a poco, con il sospetto, sono caduti sulla parola “eternità” l’oblio e il silenzio. La secolarizzazione ha fatto il resto, al punto che appare addirittura sconveniente che si parli ancora di eternità fra persone colte e al passo con i tempi. La secolarizzazione è un fenomeno complesso e ambivalente. Può indicare l’autonomia delle realtà terrene e la separazione tra regno di Dio e regno di Cesare, e in questo senso essa non solo non è contro il Vangelo, ma trova in esso una delle sue radici più profonde. La parola secolarizzazione può, però, indicare anche tutto un insieme di atteggiamenti ostili alla religione e alla fede. In questo senso si preferisce usare il termine di secolarismo. Il secolarismo sta alla secolarizzazione come lo scientismo sta alla scientificità e il razionalismo alla razionalità.

Anche così delimitato, il fenomeno della secolarizzazione presenta molte facce a seconda dei campi in cui si manifesta: la teologia, la scienza, l’etica, l’ermeneutica biblica, la cultura, la vita quotidiana. Il suo senso primordiale tuttavia è unico e chiaro. “Secolarizzazione”, come “secolarismo”, deriva dalla parola saeculum che nel linguaggio comune ha finito per indicare il tempo presente – «l’eone attuale», secondo la Bibbia –, in opposizione all’eternità – l’eone futuro, o «i secoli dei secoli» come lo chiama la Scrittura. In questo senso, secolarismo è sinonimo di temporalismo, di riduzione del reale alla sola dimensione terrena. Significa radicale eliminazione dell’orizzonte dell’eternità.

Tutto questo ha avuto un chiaro contraccolpo sulla fede dei credenti. Essa si è fatta, su questo punto, timida e reticente. Quando abbiamo sentito l’ultima predica sulla vita eterna? Aveva ragione il filosofo Kierkegaard: “L’aldilà è diventato uno scherzo, un’esigenza così incerta che non solo nessuno più la rispetta, ma anzi neppure più la prospetta. Al punto che ci si diverte perfino al pensiero che c’era un tempo in cui quest’idea improntava l’intera esistenza”. Continuiamo a recitare nel Credo: “Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”, ma senza dare troppo peso a queste parole. La caduta dell’orizzonte dell’eternità ha sulla la fede cristiana l’effetto che ha la sabbia gettata su una fiamma: la soffoca, la spegne.

Qual è la conseguenza pratica di questa eclisse dell’idea di eternità? San Paolo riferisce il proposito di coloro che non credono nella risurrezione dei morti: “Mangiamo, beviamo, domani moriremo” (1Cor 15, 32). Il desiderio naturale di vivere sempre, distorto, diventa desiderio, o frenesia, di vivere bene, cioè piacevolmente, anche a spese degli altri, se necessario. La terra intera diventa quello che Dante Alighieri diceva dell’Italia del suo tempo: “l’aiuola che ci fa tanto feroci”. Caduto l’orizzonte dell’eternità, la sofferenza umana appare doppiamente e irrimediabilmente assurda. Il mondo somiglia a “un formicaio che si sgretola” e l’uomo a “un disegno creato dall’onda sulla riva del mare che l’onda successiva cancella”.

Fede nell’eternità ed evangelizzazione

La fede nella vita eterna costituisce una delle condizioni di possibilità dell’evangelizzazione. “Se Cristo non è risorto – scrive l’Apostolo – vuota è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede […] Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini” (1Cor15, 14.19). L’annuncio della vita eterna costituisce la forza e il mordente della predicazione cristiana.

Guardiamo quello che avvenne nella primissima evangelizzazione cristiana. L’idea più antica e più diffusa nel paganesimo greco-romano era che la vita vera termina con la morte; dopo di essa c’è solo un’esistenza da larve, in un mondo di ombre, evanescente e incolore. Sono note le parole che l’imperatore romano Adriano rivolse a se stesso prossimo alla morte, secondo l’epitaffio inciso sulla sua tomba:

Piccola anima mia smarrita e soave,

compagna e ospite del corpo,

ora t’appresti a ascendere in luoghi

incolori, aspri e spogli,

ove non avrai più gli svaghi consueti.

Un istante ancora,

guardiamo insieme le rive familiari,

le cose che certamente non rivedremo mai più.

Per un uomo che in vita aveva fatto costruire per sé dimore di incredibile lusso (visitare la Villa Adriana presso Tivoli per convincersene!), questa prospettiva risultava ancora più sconsolante che per i comuni mortali. Per la propria tomba egli aveva edificato il Mausoleo di Adriano, l’attuale Castel Sant’Angelo, ma sapeva bene che questo non cambiava il suo destino di avviarsi verso “luoghi incolori e senza svaghi”.

Su questo sfondo, si comprende l’impatto che doveva avere l’annuncio cristiano di una vita dopo la morte infinitamente più piena e più luminosa di quella terrena, senza più lacrime, né morte, né affanno (cf. Ap 21, 4). Si capisce anche perché il tema e i simboli della vita eterna – il pavone, la palma, le parole “requiesaeterna” – siano così frequenti nelle sepolture cristiane delle catacombe.

Nell’annunciare la vita eterna noi possiamo far leva, oltre che sulla nostra fede, anche sulla corrispondenza di essa con il desiderio più profondo del cuore umano. Noi siamo infatti “esseri finiti capaci di infinito” (ens finitum, capax infiniti): esseri mortali con un innato anelito all’immortalità. A un amico argentino che gli rimproverava, quasi fosse una forma di orgoglio e di presunzione, il suo tormentarsi circa il problema dell’eternità, Miguel de Unamuno – non certo un apologeta del cristianesimo – rispose in una lettera:

Non dico che meritiamo un aldilà, né che la logica ce lo dimostri; dico che ne abbiamo bisogno, lo meritiamo o no, e basta. Dico che ciò che passa non mi soddisfa, che ho sete d’eternità, e che senza questa tutto mi è indifferente. Ne ho bisogno, ne ho bisogno! Senza di essa non c’è più gioia di vivere e la gioia di vivere non ha più nulla da dirmi. È troppo facile affermare: “Bisogna vivere, bisogna accontentarsi della vita”. E quelli che non se ne accontentano? Non è chi desidera l’eternità – aggiungeva lo stesso pensatore – che mostra di disprezzare il mondo e la vita di quaggiù, ma al contrario chi non la desidera: “Amo tanto la vita che perderla mi sembra il peggiore dei mali. Non amano veramente la vita coloro i quali se la godono, giorno per giorno, senza curarsi di sapere se dovranno perderla del tutto o no”.

Sant’Agostino diceva la stessa cosa: “A che giova vivere bene, se non è dato vivere sempre?” “Quid prodest bene vivere si non datur semper vivere?”. “Tutto, tranne l’eterno, al mondo è vano”, ha cantato un nostro poeta. Agli uomini del nostro tempo che coltivano in fondo al cuore questo bisogno di eternità, senza forse avere il coraggio di confessarlo neppure a se stessi, noi possiamo ripetere ciò che Paolo diceva agli Ateniesi: “Quello che voi venerate senza conoscerlo, io vengo ad annunciarlo a voi” (cf. At17, 23).

La fede nell’eternità come mezzo di santificazione

Una rinnovata fede nell’eternità non ci serve solo per l’evangelizzazione, cioè per l’annuncio da fare agli altri; ci serve, prima ancora, per imprimere un nuovo slancio al nostro cammino di santificazione. Il suo primo frutto è quello renderci liberi, di non attaccarci alle cose che passano, ad accrescere il proprio patrimonio o il proprio prestigio.

Immaginiamo questa situazione. Una persona ha ricevuto lo sfratto e deve lasciare tra breve la sua abitazione. Fortunatamente, gli si presenta la possibilità di avere subito una nuova casa. Ma lui che fa? Spende tutto il suo denaro per rimodernare e abbellire la casa che deve lasciare, anziché arredare quella in cui deve andare! Non sarebbe da stolto? Ora noi siamo tutti degli “sfrattati” in questo mondo e somigliamo a quell’uomo stolto se pensiamo solo ad abbellire la nostra casa terrena, senza preoccuparci di fare opere buone che ci seguiranno dopo la morte.

L’affievolirsi dell’idea di eternità agisce sui credenti, diminuendo in essi la capacità di affrontare con coraggio la sofferenza e le prove della vita. Dobbiamo ritrovare un po’ della fede di san Bernardo e di sant’Ignazio di Loyola. In ogni situazione e davanti a ogni ostacolo, essi dicevano a se stessi: “Quid hoc ad aeternitatem?”, che è questo di fronte all’eternità?

Pensiamo a un uomo con una bilancia in mano: una di quelle bilance (si chiamano stadere) che si reggono con una sola mano e hanno da un lato il piatto su cui mettere le cose da pesare e dall’altro una barra graduata che regge il peso o la misura. Se cade a terra, o si smarrisce la misura, tutto quello che si mette sul piatto fa sollevare in alto la barra e fa inclinare a terra la bilancia. Tutto ha il sopravvento, anche un pugno di piume.

Così siamo noi quando smarriamo la misura di tutto che è l’eternità: le cose e le sofferenze terrene gettano facilmente la nostra anima a terra. Tutto ci sembra troppo pesante, eccessivo. Gesù diceva: “Se la tua mano ti è di ostacolo, tagliala; se il tuo occhio ti è di ostacolo, cavalo; è meglio entrare nella vita con una mano sola o con un occhio solo, anziché con tutti e due essere gettato nel fuoco eterno” (cf. Mt 18, 8-9). Ma noi, avendo perso di vista l’eternità, troviamo già eccessivo che ci si chieda di chiudere gli occhi davanti a uno spettacolo immorale, o di portare in silenzio una piccola croce.

San Paolo osa scrivere: “Il momentaneo, leggero peso della nostra sofferenza ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, giacché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d’un momento, quelle invisibili eterne” (2Cor 4, 17-18). Il peso della tribolazione è “leggero” proprio perché momentaneo, quello della gloria è smisurato proprio perché eterno. Per questo lo stesso Apostolo può dire: “Penso che le sofferenze del tempo presente non hanno un valore proporzionato alla gloria che si manifesterà in noi” (Rm8, 18).

Molti si chiedono: “In che consisterà la vita eterna e che faremo tutto il tempo in cielo?” La risposta è nelle parole apofatiche dell’Apostolo: “Occhio non vide, orecchio non udì, né mai entrò in cuore di uomo quello che Dio tiene preparato per coloro che lo amano” (cf. 1Cor 2, 9). Se è necessario balbettare qualche cosa, diremo che vivremo immersi nell’oceano senza rive e senza fondo dell’amore trinitario. “Ma non ci annoieremo?” Domandiamo a dei veri innamorati se si annoiano al culmine del loro amore e se non vorrebbero piuttosto che quell’istante durasse in eterno.

Eternità: una speranza e una presenza

Prima di concludere dobbiamo dissipare un dubbio che pesa sulla credenza nella vita eterna. Per il credente, l’eternità non è solo una promessa e una speranza, o, come pensava Carlo Marx, un riversare in cielo le attese deluse della terra. Essa è anche una presenza e una esperienza. In Cristo «la vita eterna che era presso il Padre si è fatta visibile». Noi – dice Giovanni – l’abbiamo udita, vista con i nostri occhi, contemplata, toccata (cf. 1Gv 1, 1–3).

Con Cristo, Verbo incarnato, l’eternità ha fatto irruzione nel tempo. Ne facciamo l’esperienza ogni volta che facciamo un vero atto di fede in Cristo, perché chi crede in lui possiede già la vita eterna (cf. 1Gv 5, 13); ogni volta che riceviamo la comunione, perché in essa “ci viene dato il pegno della gloria futura”; ogni volta che ascoltiamo le parole del Vangelo, che sono “parole di vita eterna” (cf. Gv 6, 68). San Tommaso d’Aquino dice che “la grazia è l’inizio della gloria”.

Questa presenza dell’eternità nel tempo si chiama lo Spirito Santo. Egli è definito “la caparra della nostra eredità” (Ef 1, 14; 2Cor 5, 5), e ci è stato donato perché, avendo ricevuto le primizie, noi aneliamo alla pienezza. “Cristo – scrive sant’Agostino – ci ha dato la caparra dello Spirito Santo con la quale lui, che comunque non ci potrebbe ingannare, ha voluto renderci sicuri del compimento della sua promessa. Che cosa ha promesso? Ha promesso la vita eterna di cui è caparra lo Spirito che ci ha dato”.

Tra la vita di fede nel tempo e la vita eterna c’è un rapporto analogo a quello che esiste tra la vita dell’embrione nel seno materno e quella del bambino venuto alla luce. Scrive il grande teologo medievale bizantino Nicola Cabasilas:

Questo mondo porta in gestazione l’uomo interiore, nuovo, creato secondo Dio, finché egli, qui plasmato, modellato e divenuto perfetto, non sia generato a quel mondo perfetto che non invecchia. Al modo dell’embrione che, mentre è nell’esistenza tenebrosa e fluida, la natura prepara alla vita nella luce così è dei santi […]. Per l’embrione tuttavia la vita futura è assolutamente futura: non giunge a lui nessun raggio di luce, nulla di ciò che è di questa vita. Non così per noi, dal momento che il secolo futuro è stato come riversato e commisto a questo presente […]. Perciò già ora è concesso ai santi non solo di disporsi e prepararsi alla vita, ma di vivere e di operare in essa.

Esiste una storiella che illustra questo paragone della gestazione e della nascita e mi permetto di raccontarlo nella sua semplicità.

C’erano due gemellini, un maschietto e una femminuccia, così intelligenti e precoci che, ancora nel grembo della madre, parlavano già tra di loro. La bambina domandava al fratellino: “Secondo te, ci sarà una vita dopo la nascita?”. Lui rispondeva: “Non essere ridicola. Che cosa ti fa pensare che ci sia qualcosa al di fuori di questo spazio angusto e buio nel quale ci troviamo?”. La bimba, facendosi coraggio: “Chissà, forse esiste una madre, qualcuno insomma che ci ha messi qui e che si prenderà cura di noi”. E lui: “Vedi forse una madre tu da qualche parte? Quello che vedi è tutto quello che c’è”. Lei di nuovo: “Ma non senti anche tu a volte come una pressione sul petto che aumenta di giorno in giorno e ci spinge in avanti?”. “A pensarci bene – rispondeva lui – è vero; la sento tutto il tempo”. “Vedi – concludeva trionfante la sorellina – questo dolore non può essere per nulla. Io penso che ci stia preparando per qualcosa di più grande di questo piccolo spazio”.

La Chiesa dovrebbe essere quella bambina che aiuta gli uomini a prendere coscienza di questo loro anelito inconfessato e a volte persino ridicolizzato. Dobbiamo assolutamente smentire anche l’accusa da cui è partito il sospetto moderno contro l’idea della vita eterna: quello secondo cui l’attesa dell’eternità distoglie dall’impegno per la terra e dalla cura del creato. Prima che le società moderne si assumessero esse stesse il compito di promuovere la salute e la cultura, di migliorare le coltivazioni della terra e le condizioni di vita della gente, chi ha portato avanti questi compiti più e meglio dei monaci che vivevano di fede nella vita eterna?

Pochi sanno che il Cantico delle creature di Francesco d’Assisi è nato da un sussulto di fede nella vita eterna. Così le fonti francescane descrivono la genesi del cantico. Una notte che Francesco era particolarmente sofferente per le sue numerose e dolorosissime infermità, disse in cuor suo: “Signore, vieni in soccorso alle mie infermità, affinché io possa sopportarle con pazienza! “. E subito gli fu detto in spirito: “Francesco, dimmi: se uno, in compenso delle tue malattie e sofferenze, ti donasse un grande prezioso tesoro, non considereresti tu come un niente, a paragone di tale tesoro, la terra e le pietre e le acque? Non ne saresti molto felice?”. Rispose Francesco: “Signore, questo sarebbe un tesoro veramente grande e incomparabile, prezioso e amabile e desiderabile “. La voce concluse: “Allora, sii felice ed esultante nelle tue infermità e tribolazioni; d’ora in poi vivi nella serenità, come se tu fossi già nel mio Regno”. Alzandosi al mattino, Francesco disse ai suoi compagni: “Io devo molto godere adesso in mezzo ai miei mali e dolori, e render grazie sempre a Dio per la grazia e benedizione così grande che mi è stata elargita. Egli infatti si è degnato nella sua misericordia di donare a me, suo piccolo servo indegno ancora vivente quaggiù, la certezza di possedere il suo Regno eterno. Voglio quindi, a lode di Lui e a mia consolazione e per edificazione del prossimo, comporre una nuova Lauda del Signore per le sue creature. Ogni giorno usiamo delle creature e senza di loro non possiamo vivere. E ogni giorno ci mostriamo ingrati per questo grande beneficio, e non ne diamo lode, come dovremmo, al nostro Creatore”. E postosi a sedere, si concentrò a riflettere, e poi disse: “Altissimo, onnipotente, bon Segnore…”. Il pensiero della vita eterna non gli aveva ispirato il disprezzo di questo mondo e delle creature, ma un entusiasmo e una gratitudine ancora più grande per essi e gli aveva reso più sopportabile il dolore presente.

La nostra meditazione odierna sull’eternità non ci esime certo dallo sperimentare con tutti gli altri abitanti della terra la durezza della prova che stiamo vivendo; dovrebbe però almeno aiutare noi credenti a non essere sopraffatti da essa e ad essere capaci di infondere coraggio e speranza anche in chi non ha il conforto della fede. Terminiamo con una bella preghiera della liturgia:

O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per Cristo, nostro Signore.